Grumman F-14 "Tomcat".

"" The General Dynamics F-111B Replacement ""

Diverses maquettes de fabricant.

Historique : Condensé de la revue Aviation Magazine International, n°659 de juin 1975, aux éditions OJD, par Jacques Gambu et Jean Pérard.

Fiche technique Edito-Service S.A. aux éditions Atlas (Photo Bernard Thouanel), pour le Grumman F-14D "Super Tomcat".

Fiche technique Edito-Service S.A. aux éditions Atlas, pour le Grumman F-14A "Tarps Tomcat".

Les photos des maquettes sont de la collection personnelle de Loloskymaster et du Maquette Club Thionvillois (57) France.

Les photos sont de l'exposition de Merchweiler (67) France.

Historique : Rappelons rapidement que l'origine de ce programme résulte d'un besoin de l'US Navy et de l'ouverture d'une compétition entre cinq constructeurs américains. Le programme VFX fut lancé le 21 juin 1968. Le 17 décembre de la même année, on ne trouvait plus en lice que McDonnell Douglas, avec un projet à voilure fixe, et Grumman et son appareil à géométrie variable.

Le 15 janvier 1969, Grumman pouvait annoncer sa victoire. L'avion retenu prit la désignation F-14, accompagnée bientôt du nom de "Tomcat", le tout nouveau "chat" de Grumman, firme qui trouvait, ainsi, la récompense de ses 65 millions de dollars investis auparavant dans les technologies avancées.

On sait qu'en dehors des commandes de l'US Navy, (384), le F-14 a bénéficié d'un contrat de l'Iran portant sur 80 exemplaires.

Avant d'en arriver là, d'immenses efforts avaient été consentis autour du programme.

La définition du Grumman F-14A "Tomcat" n'a pas exigé moins de 19 000 heures d'essais en soufflerie, dont 10 000 pour l'ensemble de l'avion et 9 000 pour les entrées d'air et les tuyères. A mille dollars l'heure de soufflerie, on arrive déjà à un bel effort.

Quant aux essais statiques et de fatigue, conduits avec deux cellules et quelques sous-ensembles, une structure complète est soumise à des cycles d'une durée totale de 12 000 heures, soit deux fois la durée de vie estimée de l'avion en opération. Pour le pivot de l'aile, on a appliqué le coefficient 4, avec 24 000 heures d'essais, ce qui constitue une précaution nécessaire, mais amplement suffisante.

Au cours des essais d'atterrisseur, et en plus des essais partiels antérieurs, un avion complet est hissé à une hauteur de 8 m es abandonné en chute selon la norme de l'US Navy. Le spectacle est impressionnant.

Devant répondre aux normes NPE (Navy Preliminary Evaluation), les essais du constructeur devaient confirmer les normes du cahier des charges, au cours de deux phases : conformité des qualités de vol et enveloppe de vol, et conformité des spécifications. Ces essais furent le fait des pilotes du constructeur et de ceux de l'US Navy.

Ces derniers effectuèrent ensuite et continuent de le faire alors que l'avion est déjà en service, une troisième phase d'évolution et d'adaptation aux besoins de l'US Navy, pour le compte du BIS (Board of Inspection and Survey). A la suite de ce programme, certaines modifications pouvaient être demandées, qui étaient de trois sortes :

1e Catégorie : Modifications demandées par la Navy.

2e Catégorie : Modifications souhaitées.

3e Catégorie : Modifications non-indispensables.

La première phase des essais constructeur a été conduite avec quatre appareils.

Essai n°1 : Essais généraux jusqu'aux grandes vitesses, étude du flottement par vibreurs montés sur les gouvernes. Essais interrompus par la destruction de l'avion lors de son deuxième vol, le 30 décembre 1970, par suite d'une défaillance hydraulique. Les modifications intervinrent immédiatement.

Essai n°2 : Essais à basse vitesse. Pour ces tests, l'avion a reçu un groupe auxiliaire (APU) spécial, pour la sécurité des essais (énergie supplémentaire pour les circuits des servo-commandes). Essais de maniabilité, de décrochage, essai ARI (Aileron Rudder interconnect), dispositif anti-vrille.

Essai n°3 : Reprise des essais du n°1 et essais sous facteur de charge élevé. D"finition de l'enveloppe de vol. Ces trois premiers avions volèrent depuis Calverton, où se trouve l'usine Grumman.

Essai n°4 : Essais des circuits propres au système d'armes, avec participation du centre de Hughes Aircraft, à Point Mugu (Californie).

Essais n°5 et 6 : Etude de séparation des charges militaires. Essais conduits également à Point Mugu.

Essai n°7 : Le F-14, modifié devient le F-14B avec des réacteurs Pratt et Whitney F401-PW-400 de 12 745 kgp au lieu du type TF30-P-412 de 9 480 kgp. A partir du 12 septembre 1973, 22 vols eurent lieu. Mais en raison du coût élevé de cette version, celle-ci fut momentanément abandonnée. Elle pourrait être reprise dans le cadre du développement du F-14.

Essai n°8 : Evaluation des performances par l'US Navy, au centre d'essais de Patuxent River.

Essai n°9 : Essais du sustème d'armes Hughes.

Essai n°10 : Essais navals de l'US Navy comportant catapultage et appontages.

De nombreux F-14A "Tomcat" (à 25 - 28 millions de dollars l'unité) ont été perdus. Celui-ci a coulé après avoir raté son appontage sur le JFK, en mer d'Ecosse, en septembre 1976. Les Soviétiques auraient aimé le récupérer, mais l'US Navy réussit à le retrouver après de longues recherches.

Source : La puissance miliaire des U.S.A., aux éditions Bordas 1981.

Description : Le Grumman F-14A "Tomcat" est un monoplan à géométrie variable, biplace biréacteur à train tricycle escamotable, empennage monobloc et bidérive.

Sa construction fait appel au titane (23 %), aux alliages légers (40 %) et à l'acier (17 %) pour les éléments essentiels.

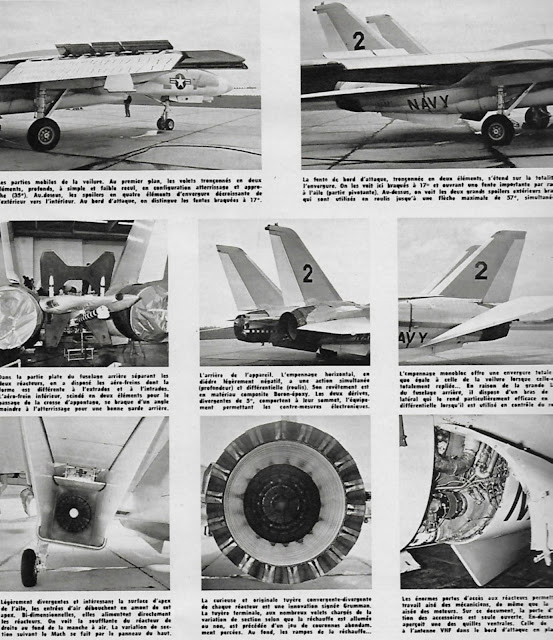

La voilure : Implantée haute, la voilure comprend un important apex en léger dièdre, ce qui explique la divergence des entrées d'air dans le plan vertical, et deux demi-voilures trapézoïdales capables d'affecter des flèches de bord d'attaque allant de 20° à 68° en vol. Au sol, la flèche est portée à 75° afin de permettre l'accès aux ascenseurs des porte-avions. Le pivot de chaque demi-aile est situé à 2,72 m du plan de symétrie de l'avion.

Lorsque la voilure pivote vers l'arrière (flèche maximale), l'intrados de son bord de fuite vient se plaquer contre la paroi dorsale du fuselage qui comporte, en cet endroit, un bourrage souple cédant au passage de l'aile dont il épouse la forme. Cette solution simple évite tout système d'obturation mécanique, à persiennes ou autre.

Sur la version F-14B (avion n°7), l'apex comporte des fentes de bord d'attaque identiques à celles de la voilure. Ces fentes ont disparu sur les F-14A.

L'apex comporte, à la partie avant de son bord d'attaque et de chaque côté, une surface canard escamotable dont le rôle est multiple. Aux vitesses subsoniques, elle est sortie en même temps que les fentes et les volets afin d'augmenter la manœuvrabilité en combat. Cette sortie, qui ne connaît pas de restriction d'altitude, présente une flèche de 5° lorsque l'aile est entièrement déployée et de 15°, le maximum, lorsque la flèche de l'aile atteint 35° et au-delà.

Aux vitesses supersoniques, ces surfaces sont sorties manuellement par le pilote, les fentes et volets restant au neutre, jusqu'à Mach 1,4. Au-delà, la flèche des surfaces canard est contrôlée par un calculateur et restent déployées. Leur sortie atteint 5° à l'altitude de 2 135 m et 15° à partir de 3 050 m et au-delà. De même, la linéarité de l'extension est fonction du nombre de Mach, nulle à Mach 1 et de 15° à M. 1,10 et au-delà, toujours sans préjuger de l'altitude d'utilisation. En haut supersonique, les surfaces canard jouent le rôle de déstabilisateurs et soulagent l'action de l'empennage horizontal, réduisant ainsi considérablement la traînée de compensation.

Les hypersustentateurs n'intéressent que les deux demi-ailes pivotantes, en occupant la totalité de l'envergure, saumons exceptés. Le bord d'attaque est occupé par des fentes disposant d'une plage de braquages de 0 à 17°, alors que les volets à simple fente du bord de fuite peuvent être braqués de 0 à 35°.

On ne trouve pas d'ailerons, mais des spoilers tronçonnés, capables d'être braqués jusqu'à 55° et courant en amont des volets. Ils agissent comme destructeurs de portance lors de l'atterrissage, par braquage maximal et simultané, des deux côtés. Le contrôle en roulis est également confié à l'empennage horizontal monobloc, avec braquages différentiels.

Bien entendu les hypersustentateurs connaissent des braquages intermédiaires selon le cas de vol. Par exemple, en combat à vitesse subsonique, les volets sont braqués à 10° et les fentes avant à 8,5° afin d'obtenir la manœuvrabilité maximale. De leur côté, les spoilers externes sont utilisables, pour le contrôle en roulis, jusqu'à 57° de flèches de la voilure. A 62°, tous les spoilers sont effacés et verrouillés, l'empennage monobloc se chargeant seul du roulis.

La structure de la voilure est des plus évoluée. Le caisson central traverse le large fuselage auquel il transmet tous les efforts de la voilure à travers ses deux pivots terminaux.

Ce caisson est entièrement réalisé en titane et fait encore office de réservoir structural. Il comprend 33 éléments fraisés mécaniquement et assemblés lors de 70 opérations de soudage. Le caisson mesure 6,70 m d'envergure, 0,35 m de hauteur et de 0,91 à 0,84 m de profondeur. Son poids est de 816 kg, ce qui représente un gain de 453 kg par rapport à la même structure en acier.

Dans chaque carrier air wing figurent deux Squadrons de chasse qui ont une dotation normale de douze Grumman F-14A "Tomcat".

Source : La revue Avions de Guerre n°97 aux éditions Atlas, Paris 1988.

Le Squadron VF-102 Diamondbacks est l'une des unités entraînées à l'utilisation de la nacelle de reconnaissance TARPS. Le "Tomcat" sera remplacé dans ce rôle par le RF-18 "Hornet".

Source : La revue Avions de Guerre n°52 aux éditions Atlas, Paris 1987.

Le fuselage : Il est difficile de définir une section pour le fuselage. Celle-ci est circulaire au droit du radôme, puis piriforme au niveau du poste de pilotage. Les entrées et manches à air viennent accroître la largeur et la partie de fuselage comprise entre les logements des deux réacteurs devient plate.

Les deux occupants, un pilote à l'avant, puis un officier naval de vol, sont assis sur des sièges éjectables Martin Baker GRU-7A "zéro-zéro" et installés dans un poste construit d'une seule pièce et rapporté au fuselage. La verrière unique recouvrant les deux postes en tandem s'ouvre vers le haut, avec articulation arrière, dans le plan de symétrie. La perche de ravitaillement est normalement escamotée au droit du pare-brise ert sur le côté droit.

Compte tenu des performances de l'avion, les entrées d'air sont d'une géométrie simple, quoique variable. En les écartant de 18 cm des flancs du fuselage, on a, d'abord résolu le problème de la couche-limite amont. La manche à air droite, est longue de 4,27 m et est réalisée principalement en alliage léger. Quant au compartiment recevant le réacteur et ses tuyères, il est long de 4,88 m et construit principalement en titane.

Entre les deux tunnels ainsi constitués, le fuselage proprement dit est une série de compartiments à équipements et, surtout de réservoirs structuraux construits en alliage léger fraisé.

A l'extrême arrière, on trouve, au-dessus et en-dessous, des aéro-freins articulés selon leur côté amont et utilisés lors de décélérations en combat, du contrôle de la trajectoire lors de l'attaque au sol et à l'approche et à l'atterrissage. L'aéro-frein ventral est le plus petit, mais sa position entre les parois des tuyères-réacteurs en augmente l'efficacité. Lorsque l'atterrisseur est abaissé, le braquage de cet aéro-frein est automatiquement limité.

L'équipage comprend un pilote à l'avant et un officier directeur de tir à l'arrière. Tous deux sont assis sur des sièges éjectables Martin Baker GRU-7A à fusée d'appoint permettant son emploi en conditions "zéro-zéro" de vitesse et d'altitude. Lors de l'accident du 30 décembre 1970, les deux hommes ont évacué le bord à une altitude de 15 m sans dommage aucun.

Source : La revue Aviation Magazine International n°574 de novembre 1971.

Entrée d'air. Source : La revue Aviation Magazine International n°659 de juin 1975.

Ce "Tomcat" du Squadron VF-102 a été photographié au moment où il effectuait une une opération de ravitaillement en vol. La perche s'escamote dans le flanc droit du fuselage.

Source des deux photos : Les chasseurs américains aux éditions Atlas S.A.1990.

Les réacteurs : Profitant de l'expérience acquise avec le General Dynamics F-111B au développement duquel Grumman prit une part importante, le F-14A a été équipé de réacteurs dérivés de ceux du premier avion d'armes américain à géométrie variable. Les réacteurs TF30-P-12 de 9 185 kgp alors que ceux équipant le F-14A sont du type TF30-P-412 de 9 480 kgp.

La différence de poussée maximale est faible mais, en réalité, le mariage moteurs-avion, effectivement réussi sur le "Tomcat", procure un avantage de 20 % par rapport au F-111B à la disposition d'entrées d'air particulièrement ingrate. Ceci, bien entendu, prend toute sa signification en régime supersonique.

Le Pratt et Whitney TF30-P-412 est une réacteur à double flux, doté d'une réchauffe. D'avant en arrière, on trouve 23 aubes fixes d'entrée, la soufflante à trois étages réalisés en titane, puis le compresseur basse pression à six étages avec stators en acier et rotors en titane, liés sur le même arbre que la soufflante? Viennent ensuite le compresseur HP à 7 étages en alliage au nickel, la chambre de combustion annulaire en acier inoxydable, la turbine HP mono-étage en acier au cobalt dont les stators et rotors sont refroidis par air, et qui subit une température d'entrée de 1 020°C. Ensuite, on trouve la turbine BP à trois étages en alliage au nickel avec une température de sortie de 550°C, puis le tuyau de réchauffe à cinq viroles, avec une température de sortie de 815°C. La tuyère est convergente-divergente, puis à section variable à diaphragme.

Le diamètre maximale est de 1,28 m et le poids à sec de 1 801 kg. Le débit d'air atteint 112 kg/s. Le potentiel de ce moteur avoisine actuellement les mille heures et ce n'est pas surprenant si l'on note les relativementbesses températures citées plus haut.

La manette de puissance dont dispose le pilote en double exemplaire comporte quatre boutons-poussoirs permettant d'agir sur le flèche de l'aile de plusieurs façons : automatique, manuelle, cas de bombardement (55°), urgence. En cas de passage sur "manuel", une manette spéciale, séparée, permet d'agir sur la flèche, avant affichage de celle-ci, ce système pouvant servir également en secours.

Chaque Pratt et Whitney TF30-P-412 du "Tomcat" est accessible grâce aux grands panneaux de fuselage démontables, 80 % des accessoires sont immédiatement accessibles et il faut trois heures à quatre hommes pour changer un moteur.

Source : La revue Aviation Magazine International n°659 de juin 1975.

Chargé de la défense de la flotte, le "Tomcat" fut le premier chasseur équipé en série d'un radar tête haute et basse le rendant capable d'abattre des appareils évoluant plus bas.

Source : Fiche technique Edito-Service S.A., aux éditions Atlas, Genève (Photo Grumman).

Les empennages : L'empennage horizontal, implanté bas par rapport à l'aile et totalement dépourvu de dièdre, offre une envergure de 10,15 m. Il est constitué de deux éléments monoblocs à braquages simultanés et différentiels. Sa structure repose sur un cadre en titane constituant les deux longerons, la nervure de rive et deux nervures d'emplanture recevant une importante ferrure en acier servant d'articulation. Cette ferrure vient s'engager par deux paliers, sur un tourillon en acier solidaire du cadre arrière du fuselage. La ferrure comporte, d'usinage, le guignole recevant la bielle d'attaque de commande de vol.

L'intérieur du cadre en titane est rempli d'un sandwich en nida (1) avec maillage décroissant en envergure. Bords d'attaque et de fuite sont des mono-longerons rapportés, avec tôle de revêtement et conjonctif en nida, le tout en alliage léger.

(1) : Matériau en nid d'abeille.

Les panneaux de revêtement du caisson sont réalisés en fibre de bore. Chaque panneau, d'une seule pièce, comprend 58 épaisseurs de bandes croisés à 45°, de 7 à 8 cm de large, collées à la résine époxy, sous vide et en étuve, à 195°C. L'utilisation des fibres de bore permet de gagner 45 kg par rapport à la solution métallique classique. On compte 75 kg de bore par avion. Il est produit par Avco System Division, au USA.

L'empennage vertical comprend deux dives en flèche fixées au-dessus de chaque nacelle-moteur et dont les extrémités sont espacées de 3,25 m. Elles sont légèrement divergentes. La solution bidérive a été retenue pour des raisons aérodynamiques (sillage des entrées d'air aux grands angles) et d'encombrement (hauteur limite des hangars des porte-avions (fixées à 5,18 m).

Le F-14, le plus grand chasseur embarqué qui ait jamais été construit, est équipé de plusieurs dispositifs d'arrêt. Cette photographie permet de voir en action les importants aérofreins, les stabilisateurs monoblocs et les empennages dont cet appareils est pourvu. Noter la crosse engagée dans un brin.

Les remarquables qualités de chasseur affichées par le "Tomcat" lui valent le respect des alliés comme des adversaires des Etats-Unis. Des F-14 du VF-41 parvinrent à détruire deux Su-22 Libyens en moins d'une minute le 19 août 1981, au-dessus du golfe de Syrte.

Source : Les chasseurs américains aux éditions Atlas S.A. 1990.

Le train d'atterrissage : Le train tricycle offre une voie de 5 m pour un empattement de 6,97 m. Chaque demi-train principal comporte une roue simple portée par une jambe à amortisseur incorporé à longue course. Une contrefiche le rappelle vers l'avant et la roue vient se loger à plat dans l'apex. Le diabolo avant, qui se replie dans l'axe et vers l'avant, comporte la ferrure d'attache du brin de catapultage.

A l'arrière, dans le plan de symétrie, on trouve, enfin, la crosse d'appontage qui est normalement escamotée dans un logement légèrement débordant.

Train avant, à diabolo. Par écrasement de l'amortisseur, le train s'affaise lors de opérations de maintenances et aussi avant des catapultages, d'où la cinématique particulière du compas de guidage.

Train principal gauche. La roue en porte-à-faux est supportée par un fût important à amortisseur incorporé. On remarque le vérin qui brise, lors du relevage, la contrefiche avant.

Source des deux photos : La revue Aviation Magazine International n°659 de juin 1975.

Le don d'ubiquité : Le F-14 c'est beaucoup plus qu'un avion, c'est un formidable système d'armes. Ce système centré essentiellement sur l'emploi de missiles "Phoenix" et d'une conduite de tir également développée par Hughes Aircraft donne au F-14 un véritable don d'ubiquité comme le montrent les cinq exemples de missions réelles présentées sous forme de schémas dans les pages suivantes, encore ne s'agit-il pas là des possibilités maximales du système qui est capable notamment d'effectuer six interceptions simultanées. L'engin air-air "Phoenix" qui a été développé originellement pour le F-111B (abandonné depuis) a une portée maximale de l'ordre de 165 km. Son guidage comporte deux modes. Au départ, il se dirige vers son objectif grâce à un autodirecteur électromagnétique semi-actif, le radar AWG-9 servant d'illuminateur, cependant que le guidage terminal (à 15 km de l'objectif environ) est effectué de façon autonome, l'autodirecteur se comportant comme un radar doppler de poursuite. Pendant cette phase, le F-14 peut décrocher et laisser faire l'engin seul.

Le sustème de conduite de tir du "Tomcat" a été désigné AN/AWG-9. Il comporte un radar, un dispositif de poursuite infrarouge, plusieurs calculateurs numériques et une visualisation sur tube cathodique. Le système est prévu pour s'intégrer aux deux systèmes de transmission automatique de données utilisés par l'US Navy, le NTDS (Naval Tactical Data System) et l'ATDS (Airbone Tactical Data System), notamment pour désigner aux appareils en vol des objectifs détectés par des moyens de surface.

Le radar est un pulse-doppler, très puissant dont la portée non divulguée, est estimée à plus de 300 km. La technique pulse-doppler a permis d'obtenir une excellente capacité de détection vers le bas en dépit des échos de sol. A cette caractéristique déjà rare actuellement, le radar du système AN/AWG-9 ajoute une capacité unique, celle de pouvoir assurer la poursuite simultanée de plusieurs cibles, tout en poursuivant sa fonction de surveillance.

Le système de traitement des informations de poursuite comporte un calculateur numérique capable d'actualiser simultanément 20 pistes et de les visualiser. En fin de compte, l'opérateur systèmes peut engager six ennemis en même temps. Les analyses de l'US Navy ont montré que cette capacité d'attaque simultanée permet l'économie d'un nombre important d'avion. Il faudrait, selon ces études au moins 75 % d'appareils dotés de systèmes d'armes conventionnels, en plus pour obtenir la même efficacité.

L'AWG-9 peut également être employé pour assurer le tir d'engins à moyenne portée "Sparrow" et le tir au canon M-61.

Si le détecteur principal est le radar, qui possède d'ailleurs la plus grande antenne de tous les radars air-air en service actuellement, un détecteur à infrarouge, asservi au radar, travaille en parallèle pour lever certaines incertitudes, ou au contraire sert éventuellement de détecteur haute altitude lorsque le radar travaille vers le bas.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Commentaires

Enregistrer un commentaire